●バイク歴は13年、大型自動二輪免許取得済み

●乗り継いできたバイクは原付から大型バイクまで計8台

●ロングツーリングの最高記録は往復600キロ

●四六時中バイクのことばかり考えている変態

●バイク歴は13年、大型自動二輪免許取得済み

●乗り継いできたバイクは原付から大型バイクまで計8台

●ロングツーリングの最高記録は往復600キロ

●四六時中バイクのことばかり考えている変態

お気に入りの愛車に少しでも長く、大切に乗りたいと考えているのであれば、まずはタイヤの空気圧の点検からセルフメンテを始めてみるのがおすすめ。

理由は簡単な作業でバイクの燃費向上やパンク防止に役立つから。

この記事を書いている私はバイク歴10年越えのバイクオタク。

自身の経験から培った知識を記事にして公開してみました。誰かのために少しでも役立てば幸いです。

ちなみに、おすすめのバイク用空気入れ4選は以下の別記事にて解説しています。

結論、バイクタイヤと言えど空気圧の管理はかなり重要。

空気を入れすぎた場合の極端な例としては、タイヤが破裂したことによる死亡事故も実際に起きています。

参考記事:大型トラックタイヤ破裂事故

またこちらはバイクタイヤの破裂の瞬間を捉えた映像です。

空気圧は入れすぎても入れなすぎてもだめです。

それぞれの理由は以下にまとめております。

入れすぎた場合の主なデメリットは以下の4点です。

空位を入れすぎた場合、地面との摩擦・抵抗は減る為、単純に燃費は良くなります。

同じエンジンエネルギーを与えたときの進む距離や出せるスピードも上がるのではないででょうか。

ですが半面にデメリットもあります。

まず、乗り心地の悪化に繋がる点。

空気をパンパンに入れていると、タイヤが地面から受けた衝撃を吸収しづらくなり、直接振動がライダーに伝わる為結果として乗り心地が悪くなります。

また、地面との接地面積も少なくなるので、グリップ力が弱くなり結果としてスリップなどのリスクが増します。

接地面積が低いことでタイヤのすり減り方に偏りが生じ、結果として偏摩耗を起こしタイヤの寿命も短くしてしまいます。

逆に入れな過ぎた場合のデメリットは以下の2点です。

自転車を想像していただくとわかりやすいですが、ペコペコにへこんだタイヤを漕ぐのとしっかり空気の入ったタイヤを漕ぐのとでは体力の減り方がだいぶ違いますよね。

バイクでも同じように、空気圧の低いタイヤでは同じ距離を走るのにも多くのガソリンとパワーを要します。

要するに空気圧のこまめな点検がちょっとした節約と燃費向上にもつながるのです。

さらには接地面積が増えるので、極端に言うと地面に落ちている異物を拾いやすくなるのでパンクリスクが上がります。

パンクをしてしまうと、修理費はめちゃくちゃ高くつきますので、その予防としても空気圧の管理は効果を発揮します。

※ちなみにパンクリスクを下げるためにはすり抜けを減らすことも重要です。

空気圧の目安は車種によって異なるので一概にはお伝えするのは難しいです。

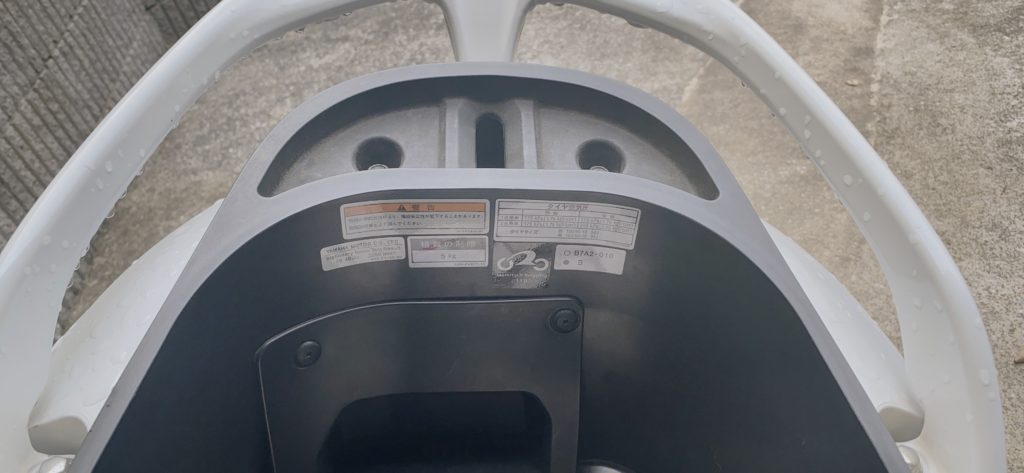

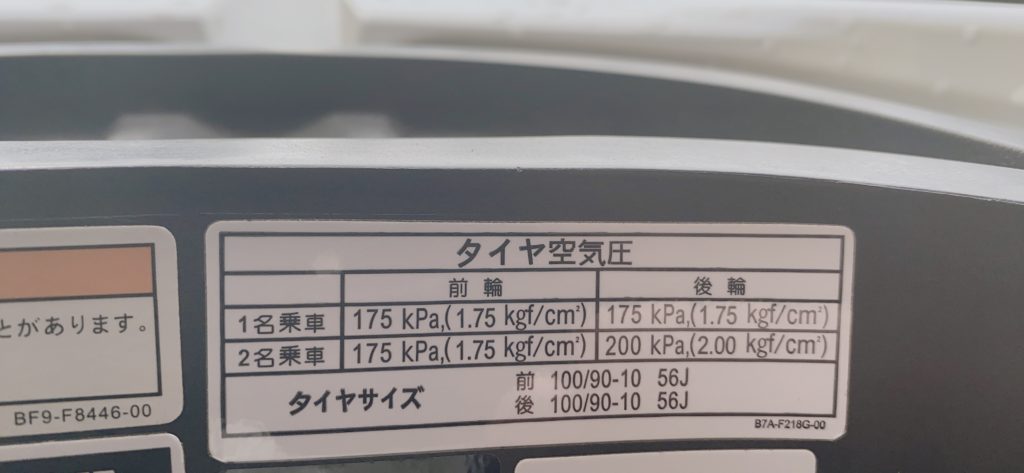

ただ基本的にはリアタイヤの付近やチェーンガード付近、スクーターの場合は、メットインの中などに記載が必ずあります。

車種ごとの適正空気圧(1人乗りor2人乗りの場合で空気圧が異なる点も要注意)をしっかり確認して点検しましょう。

また、表記の単位を見間違えないように注意しましょう。

見間違えは破裂事故のもとになります。必ずタイヤの単位と空気入れ側の単位を見間違えないように確認しましょう。

kPa(キロパスカル)は国際単位(SI単位)に基づく空気圧表示手法の一つで、国内では1999年に制定された新計量法より使用されています。

1パスカルは1m² の面積につき1Nの力が作用する圧力を表しています。

結論、バイクタイヤは最低月一の頻度で点検をしてください。

理由は、タイヤの空気というのは乗っていなくても自然に抜けていくから。

あまり知られていないですが、タイヤゴムの分子レベルの小さな隙間から空気は抜けていく構造になっています。

その為点検頻度は最低でも1か月に1回は必要です。

欲を言えば、冬場は2週間に1回などさらにこまめに見ておくことが望ましいでしょう。

私も、バイクに乗るたびに必ず手で押してみて確認しています。

慣れてくると適正空気圧時の硬さ・へこみ具合が分かってくるのでこまめに手で押して確認癖をつけてみてくださいね。

ガソリンスタンドには、ほぼほぼ上記のような空気入れが常備されています。

使い方はバルブのゴムを外して、コンプレッサーと接続するのみでOK。

接続が完了すると、現状の空気圧がゲージに表示されるかと思います。

※ゲージに空気圧が表示されていない場合は、差し込みが甘い可能性があります。

少し強めに押し込んだり、軽くひねったりしながら押し込むとプスッと鳴り、ゲージが動きます。

※また、ガソリンスタンド内は車や人の出入りが多いので作業場所は周囲の邪魔にならない場所を選び、注意を払いながら行いましょう。

接続が完了した後は、空気を少しづつ入れていきます。

先程も伝えたように適正空気圧をしっかり把握した状態でかならず入れるようにしましょう。

入れすぎた場合は、空気を抜く側のトリガーを押すことで簡単に調整が出来ます。

個人的には給油時に寄ったついでなんかにメンテナンスをするのがおすすめです。

自宅の立地によっては近所にガソリンスタンドがなく、こまめな点検が億劫になる方もいるのではないでしょうか。

そんな方は、いっそ自宅用に空気入れを買ってしまう方法も一つの手段です。

基本的にはバイク用のアタッチメントがあれば自転車用の空気入れなんかでも補充は可能です。

オートバイには基本的に「米式バルブ」が使われていることが多いです。

上記のような簡易変換バルブがセットがあれば、自転車用空気入れでも簡単に空気を補充することは可能です。

ただ上記の欠点としては以下の2つが挙げられます。

そんな場合には、やはりバイクタイヤ専用の空気入れが必要になります。

自宅用空気入れのおすすめ品まとめは以下別記事でも紹介中です。

タイヤはその性質上、ある程度走りこむと地面からの摩擦などを受けることにより熱を持ちます。

熱は帯びることでタイヤのグリップ力を高める効果がありますので大切なのですが、空気圧を測る際や空気を入れる際には弊害にもなっていきます。

膨張することで空気圧に影響を与えるので、熱を持ち始めない、走り出してすぐのタイミングなどでガソリンスタンドに立ち寄るのが良いです。

もし熱をもってしまうと冷めるまで30~1時間待たないといけなくもなりますのでご注意ください。

また、直射日光に当てた状態でももちろん熱を帯びやすくなるので、なるべく日に当たらない状態で保管していた時点での空気圧を測るように心掛けましょう。

バイクの車種によってホイールの形状は異なります。

また空気入れの先端の形状もメーカーに寄りけりです。

そのため相性が悪ければ空気入れのバルブが入りづらいケースもあります。

バルブとの相性が悪いまま作業をしていると、最悪バルブ自体を痛めてしまい高い修理費が必要になることもあり得ます。

そんなときはタイヤ側のバルブを延長させる商品もあるのでそちらを使うと良いでしょう。

差し込みづらいバルブに無理やり装着することはストレスも溜まりますし、バルブ自体にもあまり良くはありません。

タイヤの点検はしっかり行っておくことで転倒やスリップの予防、燃費向上にもつながる重要な項目。

個人的にはガソリンスタンドに寄ったついで気軽に点検をする癖を付けることをおすすめします。

またバイク仲間のタイヤなんかも気にかけてあげることで仲間内での安全意識向上にも繋がります。

大切な仲間が事故に遭われてからでは大変です。ぜひ今回の内容を皆さんで共有していただければ幸いです。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

コメント