●バイク歴は13年、大型自動二輪免許取得済み

●乗り継いできたバイクは原付から大型バイクまで計8台

●ロングツーリングの最高記録は往復600キロ

●四六時中バイクのことばかり考えている変態

●バイク歴は13年、大型自動二輪免許取得済み

●乗り継いできたバイクは原付から大型バイクまで計8台

●ロングツーリングの最高記録は往復600キロ

●四六時中バイクのことばかり考えている変態

配線の防水処理にビニールテープを使ったけど上手く巻けないし隙間が出来ちゃった…

プロのバイク屋は何を使ってるの?

こんな疑問や悩みに答えます。

メンテナンスやカスタムをDIYで行っている方は多いですが、配線の最終工程「防水処理」でただの「ビニールテープ」をお使いなら注意が必要です。

プロのバイク整備士はビニールテープを基本使わないようです(行きつけのバイク屋さんの整備士さんより教えてもらいました)

結論、バイクの配線処理には断然「自己融着テープ」がおすすめ。今までビニールテープを使って上手く行かなかった方は是非このブログを参考に読んでいってみてください。

バイクの電装系カスタムをしたとき、故障防止の為に重要になってくるのが最後の「防水処理」。

バイクは車と違って配線がほぼむき出しの丸裸状態ですよね。

そのためバイクカスタムは、車の配線カスタムよりも防水処理に細心の注意を払わなければなりません。

ここの処理が甘かったり、しっかりと出来ていなければ最悪は導線部まで浸水し、故障の原因になり兼ねません。

しかし、ここが意外とうまくいかない事って結構多いですよね。

カスタムが完了し、動作確認ができたところで完全に油断するのです。

バイクの配線カスタムは最後の防水処理までがセットであり、かなり重要な部分でもあることを肝に銘じましょう。

冒頭で買いたように電装系カスタム初心者の多くは配線処理を完結させることに手一杯になり、そのあとの防水処理が甘いことが多いです。

しかし最後の防水処理まで完璧に施してこそ一人前であり、防水処理が甘いままのバイクに乗ることは非常に故障するリスクが高い状態と言えます。

そんなカスタム初心者が頼りがちな防水用アイテムが「ただのビニールテープ」ではないでしょうか。

ビニールテープはAmazonでも100円ショップなんかでも売られていますし、どこのおうちにも転がっていたりもする手軽なアイテムです。

さらにバイクの配線にもともと巻かれているテープにも見た目が似ていることから、ビニールテープを巻くだけで配線処理を終わらせてしまうような方が多いようです。

たしかにビニールテープとはいえ、何も巻かないままよりかは確実に防水効果はありますが、効果が続くのはおそらく数カ月程度です。

年数が経つにつはれ粘着のりの劣化にともない、砂埃も付着しだしてみるみるうちに剥がれていきます。

私も数か月経ってから、カウル内をばらしてみたことがありますが、ビニールテープが剥がれかけていた…なんていう経験もあります。

いくら配線処理時に手間暇かけて丁寧に巻いたとしてもそれが無駄になることが多いのがビニールテープです。

ビニールテープは、「防水目的」ではなく配線同士が接触して起こる「ショート防止目的」として程度のものと考え、防水面ではあまり期待しない方が無難です。

防水処理が甘いと当然、故障の原因となったり銅線部の劣化を招きます。

例として挙げると、例えば灯火類の導線の不具合が起きれば点灯不良などの不具合が起きます。

そして銅線部の劣化は「錆」になり、それを放置しておくと最悪は断線に繋がります。

配線内部の細かな錆というのは肉眼で発見するのが難しいケースも多く、気づかないうちに錆は進行するものです。

私も以前乗っていた中古バイクが、内部の錆の浸食により故障をしたことがあります。

そんな事態を事前に防ぐ為にも、万全な配線処理が必須なのです。

配線の錆による動作不良は、起きてしまってからでは遅く、素人が直すには故障箇所発見までに相当な時間がかかります。

いったいどんなアイテムを使って防水処理をすればよいのか。

答えは「自己融着テープ」と呼ばれるアイテムを使うことです。

この商品を使うことでビニールテープが抱えていた下記のような課題を克服することが出来ます。

私は近所のオートバックスさんにて以下商品を購入しました。もちろんネットショップでも購入が可能です。

知らない方も多いこのアイテムですが、特徴としては接着用の糊が使われていないテープになります。

原理としては、強く引っ張りながら巻き付けることでテープの表と裏が密着し、固定されるという仕組みです。

これは言葉で聞いても「ほんとか???」と疑いたくなる方も多いと思います。

ただこれが本当にくっつきますし、それもかなりの固定力を発揮します。

また、自己融着テープはビニールテープなどと違い一度張り付くと剥がれなくなります。

その為、はがしたいときはカッターで切らなければならないというのも特徴の一つです。

巻く時のコツとしては、テープの特徴を最大限に引き出すためにもなるべく強く引っ張りながら貼ることが最重要です。

この時なるべく銅線部を引っ張らずにテープのみを引っ張りながら巻くこともより強力に張り付ける際のコツです。

そして螺旋状にくるくる巻く時もテープとテープの接地面積を増やし、重なりを意識しながら貼ることが固定力アップに繋がります。

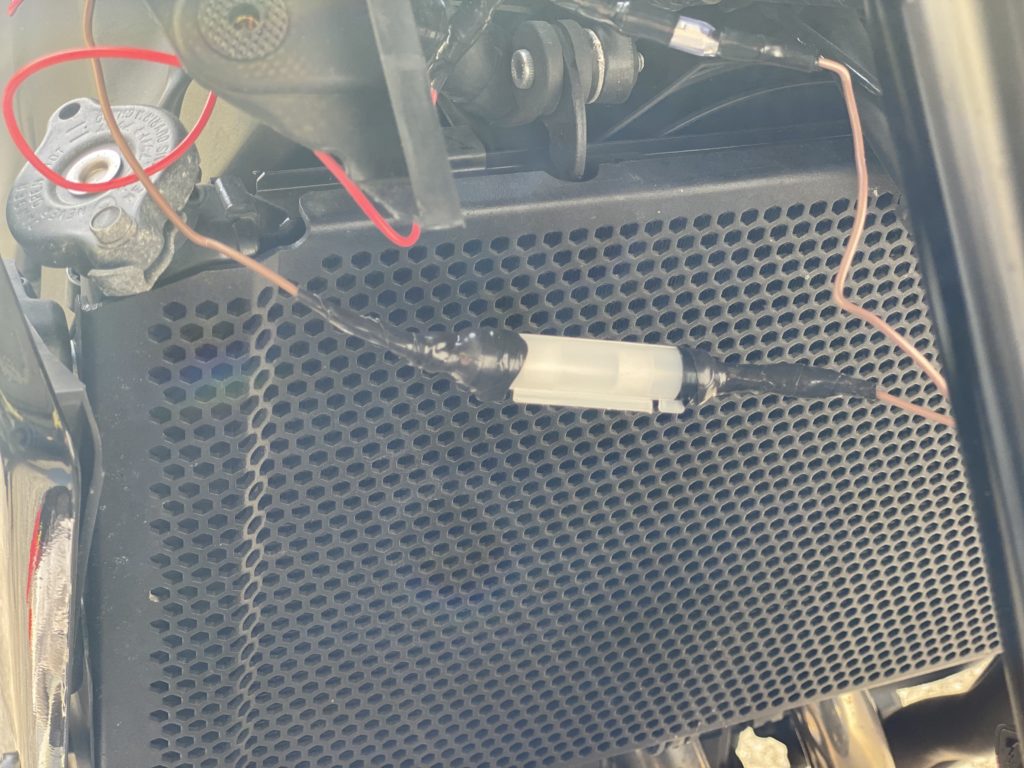

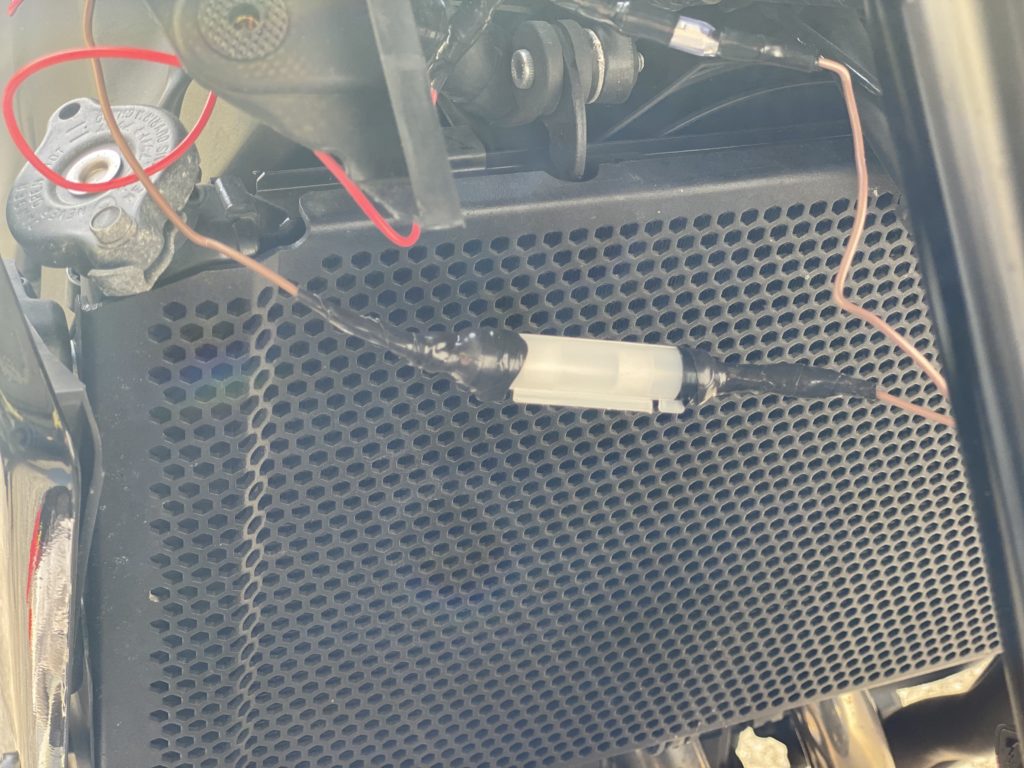

結論、アース部分も極力防水処理を施すことをおすすめします。

ただアースの先端端子部分は形状的にも防水処理が困難です。

どうしても上図のように一部丸裸になりがちですが、アース部分に関してはこれでも問題なしです。

アース部で重要なのは、ボルトやフレームにしっかり接地しているかどうかです。

どうしても心配な方は写真のように根元まではしっかりとテープで防水処理を施しましょう。

いかがでしたでしょうか。

初めに書いたように車よりも配線がむき出しなバイクは、防水処理がより重要になってきます。

配線のトラブルは、カウルなどで隠れていると目に見えないところで気づかないうちに進行していきます。

防水処理は、めんどくさがらずにしっかりと施しておくことがのちの故障などを防ぐことに繋がります。

一度ビニールテープで防水処理をしてしまった方も、まだ間に合います。自己癒着テープで巻きなおし、今度こそ万全な防水をしてみましょう。

この記事が気に入ったら

フォローしてね!

コメント